GPS定位系統功能強大,在地質勘查工程測量中具有很大應用價值。根據這類認知,本文在對GPS定位技術特性進行分析的基礎上,對該技術在地質勘查的應用問題進行了探討,確立技術的應用步驟,為地質勘查測量工作的進行給予參考。

選用常用測量技術進行地質勘查,易于受通視條件、地貌條件等各種各樣條件的局限,測量效率較低,造成地質勘查工作量有所增加。伴隨科學技術提高,GPS定位技術從而在地質勘查工作中得到了運用,能夠掙脫以往工程測量面臨的局限,降低工程測量難度,使地質勘查工作進行。于是,還應加強GPS定位在地質勘查的應用分析,從而推動地質勘查水平的提高。

一、GPS定位技術特點

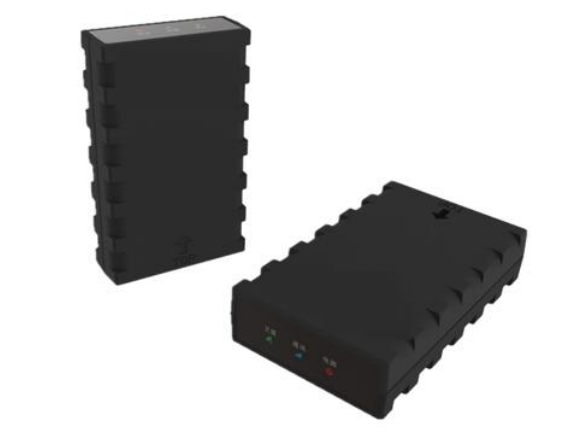

GPS定位技術實際就是運用GPS系統定位的一種技術,需要以衛星導航為基礎,能夠進行實時、連續定位。所謂的GPS系統,其實就是全球定位系統,由地面控制、空間部分和用戶部分構成,空間部分是由24顆GPS衛星構成的,控制部分是由分散在世界各地的地面跟蹤站構成的地面監控系統,用戶部分包含GPS定位器、數據處理軟件等。空間部分衛星包含21顆可導航衛星和3顆運行備用衛星,擁有12個恒星的運動周期,每顆均能進行導航定位衛星信號發送。用戶部分可以對GPS工作衛星發射的信號進行接收和處理,從而滿足用戶導航定位等需求。

通常情況下,GPS定位器不受天氣影響,具有防水功能,設備功耗也較低,可以連續開展觀測作業。采用快速靜態定位技術和實時動態定位技術,僅需要幾秒鐘就能完成放樣測量、地形測量等測量工作,測量效率較高。此外,GPS定位器體積較小,并且實現了高度自動化,測量時只要確定儀器高,然后就可以將儀器打開進行自動測量,操作十分便利。

二、GPS定位在地質勘探的應用

(一)前期準備

實際在地質勘探中應用GPS定位技術,需要做好前期準備。因為在地質勘探的野外作業中,需要在野外環境下使用GPS,還要提前考察測量區域,加強高等級平面控制,完成工程相關資料的提前收集。根據具體數據,可以加強控制點坐標分析,合理進行控制點選擇,確保能夠測量得到精度較高的數據。在前期準備階段,需要完成流動站和基準站實時參數及截止頻率的合理設定,流動站實時參數為1~2秒,基準站為4~5秒,截止頻率可以設定為10度。在實踐工作中,常常需要在山區作業,測量效果容易受到各種因素影響。為保證測量值精度,需要提前確立作業方案。具體來講,就是需要完成軟硬件配置,確保野外作業設備符合國家出臺的《全球定位系統GPS測量規范》標準要求。結合要求,可以配備2臺雙拼GPS接收機、2臺電腦、4臺單頻GPS接收機和1臺繪圖儀。在軟件配置上,可以采用CA337.0軟件,并采用配套文字和數據處理軟件,實現無約束平差、基線向量等各種數據的規范處理。

(二)控制測量

在地質勘探控制測量階段,需要按照合同約定進行平面測量,實現點位的網狀布置,對測區各級點進行利用,對圖根控制點進行嚴格加密,以便使控制網保持良好性能。針對各級GPS網,需要滿足相應的技術要求。針對C級,平均距離應當達到4.5km,X≤10mm,Y≤5×10-6,弱邊相對中誤差為1/70000;D級平均距離為2km,X≤10mm,Y≤10×10-6,弱邊相對中誤差為1/40000;E級平均距離為1km,X≤10mm,Y≤20×10-6,弱邊相對中誤差為1/20000。在控制網布置期間,應當保證相鄰點間距離至少達到平均距離1/3,距離不超過平均距離3倍。,邊長需要小于200m,邊長中誤差小于±20mm。利用式(1),可以對各等級控制網相鄰點基線精度進行計算,式中σ指的是標準差,α則是固定誤差,b是比例誤差系數,d是相鄰點間距。采用點聯和線聯方式,能夠對GPS控制網進行觀測,構成獨立觀測環構網絡,包含若干組三邊形或多邊形,但邊數不能超出技術標準規定范圍。不同于傳統地質勘查以國際等級控制點為基礎進行控制測量,采用GPS定位技術可以根據各控制點高差進行整個測量區域高程控制點合理劃分,選擇適合擬大地的水準面精化控制點,所以能夠使測量中高程擬合精度得到提高。

(三)地形圖測量

地質勘查在詳查階段需要完成大比例地形圖的繪制,以便為勘探線孔位布設等工作的開展提供數據支撐。按照傳統測量方法需要在首級控制點上進行控制點加密,然后布設圖根點,利用全站儀完成碎步數據采集。采用GPS技術,能夠直接在已知控制點上進行基準站架設,利用流動站完成碎步測量。在流動站充足的情況下,可以同時利用多個流動站開展工作,使測量工作效率得到提高。在實踐工作中,需要對所測區域環境進行充分考慮,利用RTK測量技術完成地形圖測量。在測區高點位上,可以進行基準站的設置,然后對現有三個區域控制點坐標進行利用,完成相關參數的求解。憑借其它控制點坐標,可以對求解參數進行檢驗。確定參數正確后,可以將其輸入到移動站中,完成數據收集。在植被茂盛的區域,需要利用RTK對地形圖根本點進行加密處理。

(四)工程測量

在工程測量階段,需要完成勘探基線和測線的布設。采用GPS動態測量技術,可以完成測區勘探線的布設。而勘探時間應盡量在樹枝樹葉較少的季節,以便加強實時監測。在工程點定位時,如果采用傳統的交會法需要保證透視條件較好。對GPS動態測量技術進行運用,可以直接進行首級控制點位測量基準點的利用。求解相關參數時,應注意區域不超過15km。在地質勘探中,需要進行坑道近景點、鉆孔等工程點的測量。采用光電測距坐標法,在野外實地測量后需要進行復雜的內業計算和檢核,采用人工方式進行勘探線剖面圖、工程布置圖等圖形的繪制,容易出現測定結果粗差概率高的問題,導致多地質點與地形圖出現相矛盾的位置。實際應用GPS定位技術,能夠利用衛星定位進行整個區域地質環境信息的準確獲取,然后手動輸入勘探數據。聯合使用基準站和流動站,可以完成信號傳遞,準確獲取地質信息。發現錯誤數據,可以進行手動刪除,使測量誤差得到的降低,從而使基線的準確性得到保證。

確切的說,依靠數據精度、即時和操控便利等特點,GPS定位在地質勘探工作時達到了普遍使用。在實踐工作時,應用GPS定位還要做好先期籌備 任務,接著遵照相關的標準嚴格推進控制測量、地形圖測量等工作任務。在實際展開地質勘查量測環節中,還要控制有可能對量測值引起影響各種因素,以便于使誤差值達到有效控制,以致使勘探任務推進。

選用常用測量技術進行地質勘查,易于受通視條件、地貌條件等各種各樣條件的局限,測量效率較低,造成地質勘查工作量有所增加。伴隨科學技術提高,GPS定位技術從而在地質勘查工作中得到了運用,能夠掙脫以往工程測量面臨的局限,降低工程測量難度,使地質勘查工作進行。于是,還應加強GPS定位在地質勘查的應用分析,從而推動地質勘查水平的提高。

一、GPS定位技術特點

GPS定位技術實際就是運用GPS系統定位的一種技術,需要以衛星導航為基礎,能夠進行實時、連續定位。所謂的GPS系統,其實就是全球定位系統,由地面控制、空間部分和用戶部分構成,空間部分是由24顆GPS衛星構成的,控制部分是由分散在世界各地的地面跟蹤站構成的地面監控系統,用戶部分包含GPS定位器、數據處理軟件等。空間部分衛星包含21顆可導航衛星和3顆運行備用衛星,擁有12個恒星的運動周期,每顆均能進行導航定位衛星信號發送。用戶部分可以對GPS工作衛星發射的信號進行接收和處理,從而滿足用戶導航定位等需求。

通常情況下,GPS定位器不受天氣影響,具有防水功能,設備功耗也較低,可以連續開展觀測作業。采用快速靜態定位技術和實時動態定位技術,僅需要幾秒鐘就能完成放樣測量、地形測量等測量工作,測量效率較高。此外,GPS定位器體積較小,并且實現了高度自動化,測量時只要確定儀器高,然后就可以將儀器打開進行自動測量,操作十分便利。

二、GPS定位在地質勘探的應用

(一)前期準備

實際在地質勘探中應用GPS定位技術,需要做好前期準備。因為在地質勘探的野外作業中,需要在野外環境下使用GPS,還要提前考察測量區域,加強高等級平面控制,完成工程相關資料的提前收集。根據具體數據,可以加強控制點坐標分析,合理進行控制點選擇,確保能夠測量得到精度較高的數據。在前期準備階段,需要完成流動站和基準站實時參數及截止頻率的合理設定,流動站實時參數為1~2秒,基準站為4~5秒,截止頻率可以設定為10度。在實踐工作中,常常需要在山區作業,測量效果容易受到各種因素影響。為保證測量值精度,需要提前確立作業方案。具體來講,就是需要完成軟硬件配置,確保野外作業設備符合國家出臺的《全球定位系統GPS測量規范》標準要求。結合要求,可以配備2臺雙拼GPS接收機、2臺電腦、4臺單頻GPS接收機和1臺繪圖儀。在軟件配置上,可以采用CA337.0軟件,并采用配套文字和數據處理軟件,實現無約束平差、基線向量等各種數據的規范處理。

(二)控制測量

在地質勘探控制測量階段,需要按照合同約定進行平面測量,實現點位的網狀布置,對測區各級點進行利用,對圖根控制點進行嚴格加密,以便使控制網保持良好性能。針對各級GPS網,需要滿足相應的技術要求。針對C級,平均距離應當達到4.5km,X≤10mm,Y≤5×10-6,弱邊相對中誤差為1/70000;D級平均距離為2km,X≤10mm,Y≤10×10-6,弱邊相對中誤差為1/40000;E級平均距離為1km,X≤10mm,Y≤20×10-6,弱邊相對中誤差為1/20000。在控制網布置期間,應當保證相鄰點間距離至少達到平均距離1/3,距離不超過平均距離3倍。,邊長需要小于200m,邊長中誤差小于±20mm。利用式(1),可以對各等級控制網相鄰點基線精度進行計算,式中σ指的是標準差,α則是固定誤差,b是比例誤差系數,d是相鄰點間距。采用點聯和線聯方式,能夠對GPS控制網進行觀測,構成獨立觀測環構網絡,包含若干組三邊形或多邊形,但邊數不能超出技術標準規定范圍。不同于傳統地質勘查以國際等級控制點為基礎進行控制測量,采用GPS定位技術可以根據各控制點高差進行整個測量區域高程控制點合理劃分,選擇適合擬大地的水準面精化控制點,所以能夠使測量中高程擬合精度得到提高。

(三)地形圖測量

地質勘查在詳查階段需要完成大比例地形圖的繪制,以便為勘探線孔位布設等工作的開展提供數據支撐。按照傳統測量方法需要在首級控制點上進行控制點加密,然后布設圖根點,利用全站儀完成碎步數據采集。采用GPS技術,能夠直接在已知控制點上進行基準站架設,利用流動站完成碎步測量。在流動站充足的情況下,可以同時利用多個流動站開展工作,使測量工作效率得到提高。在實踐工作中,需要對所測區域環境進行充分考慮,利用RTK測量技術完成地形圖測量。在測區高點位上,可以進行基準站的設置,然后對現有三個區域控制點坐標進行利用,完成相關參數的求解。憑借其它控制點坐標,可以對求解參數進行檢驗。確定參數正確后,可以將其輸入到移動站中,完成數據收集。在植被茂盛的區域,需要利用RTK對地形圖根本點進行加密處理。

(四)工程測量

在工程測量階段,需要完成勘探基線和測線的布設。采用GPS動態測量技術,可以完成測區勘探線的布設。而勘探時間應盡量在樹枝樹葉較少的季節,以便加強實時監測。在工程點定位時,如果采用傳統的交會法需要保證透視條件較好。對GPS動態測量技術進行運用,可以直接進行首級控制點位測量基準點的利用。求解相關參數時,應注意區域不超過15km。在地質勘探中,需要進行坑道近景點、鉆孔等工程點的測量。采用光電測距坐標法,在野外實地測量后需要進行復雜的內業計算和檢核,采用人工方式進行勘探線剖面圖、工程布置圖等圖形的繪制,容易出現測定結果粗差概率高的問題,導致多地質點與地形圖出現相矛盾的位置。實際應用GPS定位技術,能夠利用衛星定位進行整個區域地質環境信息的準確獲取,然后手動輸入勘探數據。聯合使用基準站和流動站,可以完成信號傳遞,準確獲取地質信息。發現錯誤數據,可以進行手動刪除,使測量誤差得到的降低,從而使基線的準確性得到保證。

確切的說,依靠數據精度、即時和操控便利等特點,GPS定位在地質勘探工作時達到了普遍使用。在實踐工作時,應用GPS定位還要做好先期籌備 任務,接著遵照相關的標準嚴格推進控制測量、地形圖測量等工作任務。在實際展開地質勘查量測環節中,還要控制有可能對量測值引起影響各種因素,以便于使誤差值達到有效控制,以致使勘探任務推進。